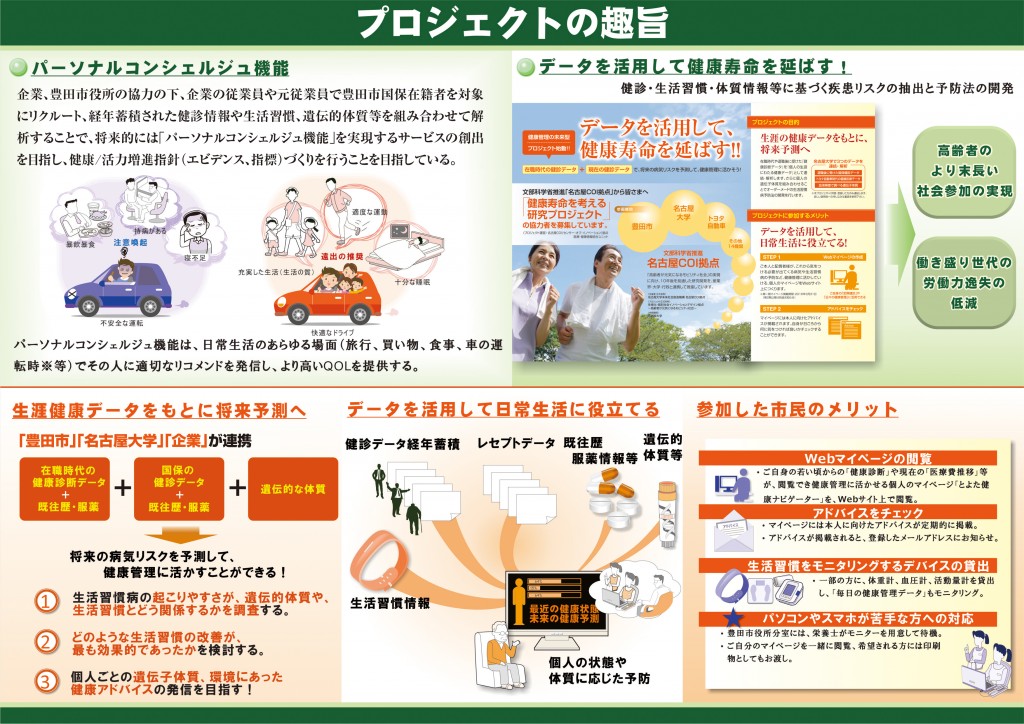

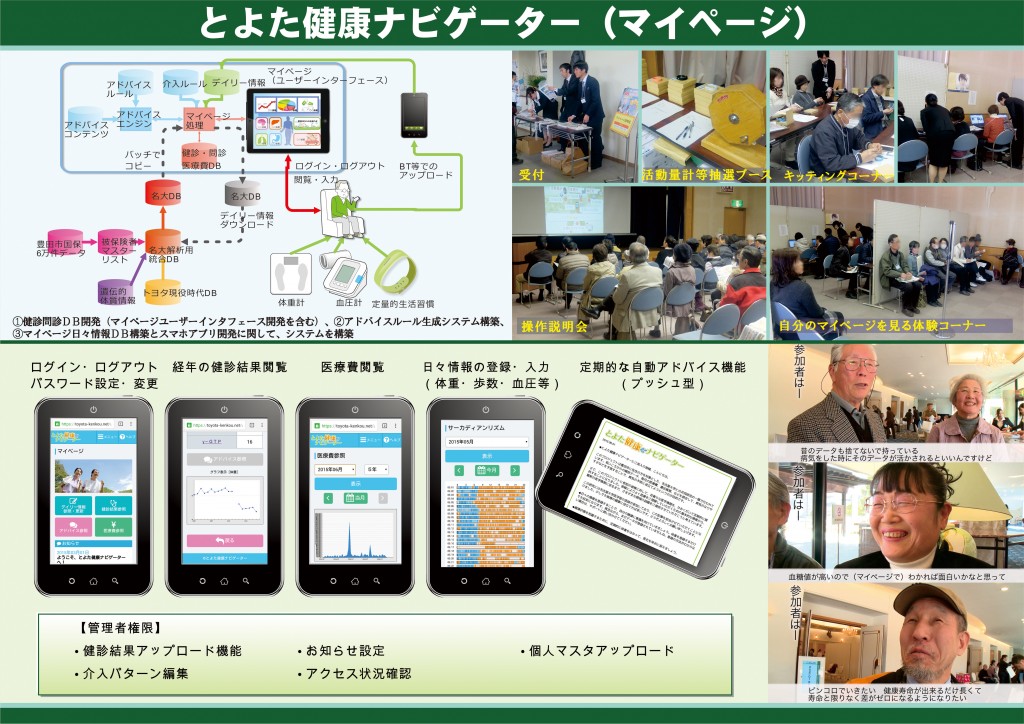

生活習慣病の包括的予防に関する研究

健康診断データをもとにした生活習慣病の予防方法の開発

■研究内容

企業の退職者の協力のもと在職時の健康管理情報と退職後の健康管理情報を結びつけるe-生涯健康手帳(仮)を制作。健診率の向上など、行動の変化を 調査し、年齢を重ねるにつれ発症する割合が増加する生活習慣病の予防を行っていきます。さらに、来年度以降は壮年期から高齢期になるまでの生活習慣による 疾病リスクや介護リスクを抽出。豊田市の将来的な施策の基礎データとし、健康寿命延伸を目指した具体的なモデル都市とします。

■研究者の思い

吉田安子

【本研究における役割】

ユニットリーダー

会社員時代と退職後の健康診断情報を、

生活習慣病の予防に役立てよう!

健康診断の数値は、あくまで現在の健康状態を見るものです。しかも同じ数値でも、体質や過去からの推移によって、その数値が本人にとって高いのか低 いのかは異なります。そこで「医療・健康情報蓄積ユニット」では、企業に勤めていた時代の健康診断データと、現在の健康診断データに加え、血液検査によって遺伝子レベルで皆さんの体質を把握。その個別データをもとに、一人ひとりに合わせた生活習慣病の予防アドバイスを個人のマイページに掲載し、より 効果的な予防につなげることめざしています。

本多裕之

【本研究における役割】

健康診断データをもとにした将来のリスク抽出

検診項目の関連性を見つけ、

リスクを抽出する。

私の役割は、健康診断の検診項目について、他の項目と組み合わせることによってリスクを抽出することです。例えば血圧が高い方の中で、血糖値の数値によって生活習慣病になるリスクが変化するのか、ということを探っていきます。多くの方々にご協力いただくことで、そのリスク抽出の信頼性が高まり、より確かな情報になります。とくに、長年にわたる健康診断データをもとにした研究は貴重で、その意味でも、今回の研究には、多くの専門家が注目しています。

丸山彰一

【本研究における役割】

健康診断データをもとにしたアドバイス作成

健康寿命を延ばすために、

健康診断の価値を高める。

健康寿命を延ばすために必要なのは、何よりも健康診断です。ご自身の健康状態を把握し、それをもとにした医師からのアドバイスを継続して行っていくことが大切です。今回のプロジェクトでは、多くの皆さんにご協力いただいて健康診断データを収集し、健康診断が健康寿命につながる効果を高めることをめざしており、私はそのデータから一人ひとりに合わせたアドバイスを作成する役割を担っています。遺伝子レベルの情報も組み合わせることで、より高い効果が生まれることを期待しています。

加藤佐和子

【本研究における役割】

健康診断データをもとにしたアドバイス作成

医療の質を高めるための

貴重な研究です。

健康診断ではたくさんの項目の数値を取得しますが、例えば血圧について、同じ数値でも年齢によって、気をつける数値帯は異なります。そこで、健康診断の情報から、すぐに気をつけなければいけない項目、それほど気にしないで良い項目を、これまで蓄積された統計データや遺伝子レベルで診断された体質をもとに明確にし、個別のアドバイスを作成していくことが私の役割です。過去から現在までの豊富な健康診断データを統合させるからこそできるこの研究は、医療の質を高めるための貴重な研究だと考えています。

今泉貴広

【本研究における役割】

各種データの関連性調査

多様なデータを、

的確な個別診療につなげたい。

私はこれまで8年間、腎臓内科医として患者さんを診察してきました。そこで生まれたのは、もっと一人ひとりの体質に合わせたアドバイスをしたいという思いです。今回の研究で私は、血液検査や受診記録から、身体的な特徴や数値と、生活習慣病との関連性について分析します。研究結果を活かせば、より細かく詳しい個別診療へとつながるはず。高齢の方へのアドバイスのみならず、若い方に将来の可能性を提示した上でアドバイスができる情報として蓄積していくことが目標です。

安藤昌彦

【本研究における役割】

健康診断データを統計データとして蓄積する

体質によって、どの薬が有効かを見極めていく。

今回の研究でご提供いただく健康診断データをもとに、体質のタイプによってどのような取り組みが有効かを考えていくことが私の役割です。長年にわたる健康診断データに遺伝子レベルでの体質検査を加えたことで、薬の効果も判別することが可能になるでしょう。例えば、その方の体質を理解したうえで、血圧を下げるために最も効果的な薬を選ぶことが、これまで以上に適切にできるようになります。皆さんはもちろんのこと、若い方々の将来にも価値のある研究になると考えています。

近藤高明

【本研究における役割】

健康状態別の受診日数や医療費の算出

健康状態ごとの受診内容を把握し、医療の未来を考える!

日本の医療制度を維持するためには、医療費を削減するための“予防医療”への取り組みが必要不可欠です。そこで私は公衆衛生の専門家という立場から、皆さんがこれまで受診した医療の内容をもとに、健康状態と医療費の関係を探っていくことをめざしています。この研究が進むことで、通院の回数を減少させるには一人ひとりにどのようなアドバイスをすることが適切であるかを導き出すことができます。これは皆さんにとって、健康寿命を延ばすことにつながる、大切な情報です。